从2021年开始,国内新能源重卡渗透率从0.7%大幅提升到2025年上半年的20.5%,其中电动重卡占比超过了97%。在电动重卡越来越受到市场认可的同时,补能设施的建设也受到了市场的重视。

在充换电场站建设方面,补能设备的选择布局可直接影响到电动重卡的运营效率、运营成本及用户体验。此前,商车邦曾讨论过电动重卡充换电站的布局方式(《电动重卡充换电站布局该考虑哪些重点因素?》),本文将从更具体的应用场景及技术趋势入手,讨论补能设备该如何正确选择。

不同运输场景下的补能需求不同

1.中长途运输场景

中长途运输场景下,电动重卡司机更希望在休息、吃饭等短暂休息时间内可以尽可能地多补充电量,以减少因充电带来的运输时间损耗。以商车邦此前走访的北京密云至河北承德的砂石料运输路线为例,大部分司机都是在就餐时间为车辆补能,以便不影响接下来的运输任务。

在此要求下,就需要在例如国道充电场站,高速公路服务区的重卡充电区布置高功率的充电桩。以现阶段正在小规模应用的超级充电补能为例,匹配的充电桩功率集中在480-800kW,其补能时间在0.5-1小时,同时统一的接口标准也可以满足不同车型的充电需求。

2.固定路线运营场景

固定路线运输场景下,车辆在完成一次运输任务后,可能会有相对较长的空闲时间。

以商车邦先前走访的某快递物流运输场站为例,快递分拣一般全天进行,厂区内灯光、传送机器、风扇等设备对于电网容量有一定要求。但承担运输任务的电动重卡一般白天停车整备,这样就可以利用这段空闲,利用低功率设备进行长时间慢充,降低对于电网的影响。以现阶段大规模应用的普通快充为例,匹配的充电桩功率一般在300-400kW,其补能时间在1.5小时左右,若使用单枪低功率充电,慢充时间在3小时左右,同时普通快充接口标准统一,可满足不同车型的充电需求。

3.高运营效率需求场景

对于一些运营时间紧张、对高效运营有一定需求的电动重卡,其补能时间的要求就极为苛刻。

例如港口运输车,在港口货物集中运输时,基本上都是人歇车不歇的运营状态。在此情况下,换电模式就具有显著优势,现阶段普遍采用的是后背式换电技术,该技术换电接口统一,同时补能时间在2-5分钟左右。而底盘式换电技术由于接口不统一,还没有大面积推广应用,但商车邦了解,底盘式换电接口统一也已立项,最近几年将完成统一。

补能设备选择的核心原则

在确定了电动重卡补能需求后,选择补能设备也需要遵循一系列原则,以确保设备能充分满足电动重卡补能需求,同时实现充电场站的高效运营。

1.补能设备是否具备升级能力

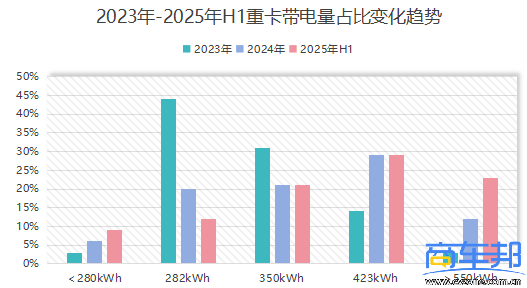

电动重卡动力电池的电量呈现不断上升趋势。据了解,2023年电动重卡以282度电车型为主,至2025年上半年转变向423度电车型为主,甚至550度电车型也在大幅增加,个别车型甚至可超过1000度电。如此一来,若想保证补能时间不增加,充电设备的功率也需逐步增大。

电动重卡此前的充电功率多局限于150-350kW,充电时间长,充电效率低,严重影响其在中长途运输场景下的应用,但随着动力电池以及车辆技术的发展,现阶段电动重卡的充电功率平均提升至300-600kW,在此背景下,充电桩是否能进行升级是广大充电场站所需注意的问题。

由于电动重卡充电桩一般以一体机为主,若想进行升级,首先需要从充电模块、散热模块等入手,将核心部件进行替换或者扩容,后续再通过系统迭代以及电池技术升级实现新电池技术的兼容。

商车邦与部分充电桩制造企业交流后发现,市面上部分老款一体机充电桩由于硬件设施限制,无法进行升级,进而无法满足现阶段重卡充电需求,严重影响了电动重卡运营效率。因此对于充电场站而言,在初期建设时就应考虑设备的升级潜力,优先选择支持功率扩展、协议兼容的产品,避免因技术迭代过快导致设备快速淘汰。

2.补能设备是否满足扩容需求

电动重卡现阶段渗透率虽然较高,但是大部分运输车队依旧以传统能源车型为主。如果车队计划快速扩容电动重卡时,要求补能设备也能根据需求快速扩容,并支持多车型需求。目前市场上电动重卡的品牌车型繁多,部分车型的充电功率、接口、协议不同,若补能设备扩容后仅能单一适配某一车型,就大大限制了车队的选择空间,进而影响车队运营效率。

以某充电企业发布的群充设备为例,该群充设备可以同时满足新旧车型不同功率的充电需求,同时在后期扩容时,全部自研的硬件设施也可以快速更新,并且通过功率池的叠加,实现充电站快速扩能,满足电动重卡车队对于运营效率的需求。

综上所述,电动重卡补能设备的选择,并不是简单地根据车辆充电功率购置对应功率的充电桩,而是要根据电动重卡的场景需求以及技术升级趋势,来匹配正确的补能设备。

我要评论

登录 后可以评论